doi: 10.62486/agmu202342

ORIGINAL

Nursing

care in post-surgical patient of adnexal cystectomy in the Obstetrics and

Gynecology Service of a national hospital of Chincha, 2023

Cuidados de enfermería

en paciente posquirúrgica de quistectomia anexial en el Servicio de Gineco

Obstetricia de un hospital nacional de Chincha, 2023

Vilma L.

Chumpitaz-Saravia1, Blanca Villaverde-Saravia1, Sofía D.

Vivanco-Hilario1, Wilter C. Morales-García1  *

*

1Unidad

de Posgrado de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión, Escuela de

Posgrado. Lima, Perú.

Citar como:

Chumpitaz-Saravia VL, Villaverde-Saravia B, Vivanco-Hilario SD, Morales-García

WC. Nursing care in post-surgical patient of adnexal

cystectomy in the Obstetrics and Gynecology Service of a national hospital of

Chincha, 2023. Multidisciplinar (Montevideo).

2023; 1:42. https://doi.org/10.62486/agmu202342

Recibido: 11-06-2023 Revisado:

15-09-2023 Aceptado: 19-11-2023 Publicado:

20-11-2023

Editor: Telmo

Raúl Aveiro-Róbalo

ABSTRACT

The ovarian cyst is a sac with a

collection of fluid that forms in the ovary or the wall of adjacent organs. The

objective was to manage the nursing care process (PAE) for a post-surgical

patient of adnexal cystectomy with right salpingo-oopherectomy with release of

adhesions. The study has a qualitative approach, a single case type, the methodology

was the PAE, which included a 22-year-old patient, in which the five stages

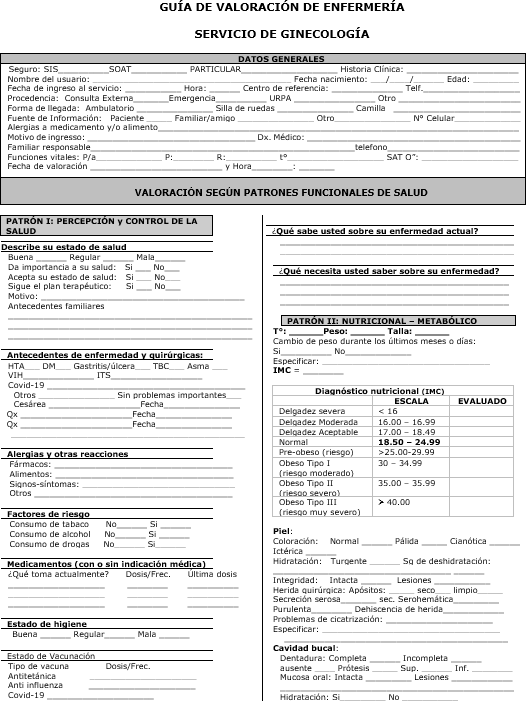

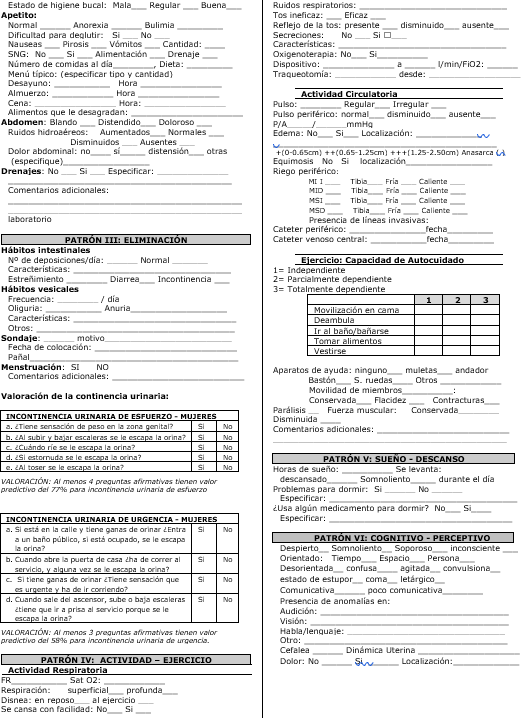

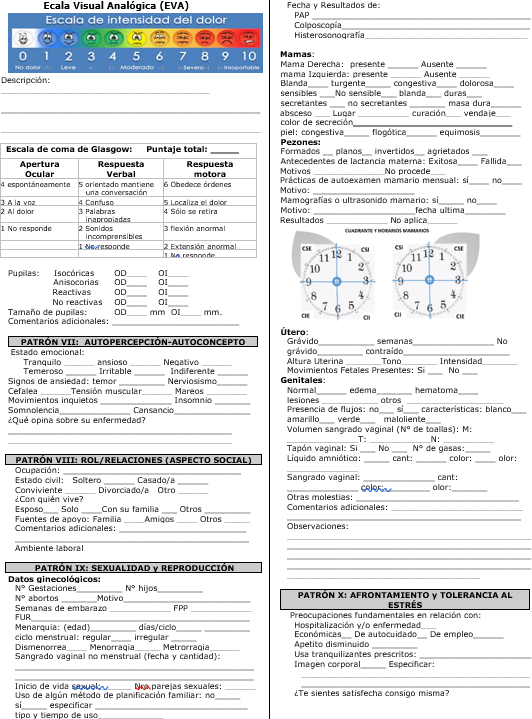

were applied: in the assessment stage, the guide with the 11 functional

patterns was applied by Maryori Gordon, 6 altered patterns were found, three

being prioritized: cognitive perceptual, exercise activity and metabolic

nutritional; In the diagnosis stage, it was developed based on taxonomy II of

NANDA-I, 10 nursing diagnoses were identified, prioritizing three: Acute pain,

Risk of surgical wound infection and Obesity, according to the SSPFR format

(signs and symptoms, problem, related factor/risk factor/associated); In the

planning stage, the care plan was developed based on the NOC, NIC Taxonomy; In

the execution stage, specific care was provided according to the plan; and in

the evaluation the differe nce between the final and baseline scores

respectively was assessed, resulting in a score of +2, +1 and +1. In

conclusion, the nursing care process for the patient was managed, which allowed

quality and holistic care to be provided.

Keywords:

Nursing Care; Patient and Adnexal Cyst.

RESUMEN

El quiste ovárico es un

saco con colección de líquido que se forman en el ovario o la pared de órganos

adyacentes. El objetivo fue gestionar el proceso de atención de enfermería

(PAE) a una paciente posquirúrgica de quistectomia anexial con salpingo-oferectomia

derecha con liberación de adherencias. El estudio tiene enfoque cualitativo,

tipo caso único, la metodología fue el PAE, que incluyo a un paciente de 22

años de edad, en el que se aplicó las cinco etapas: en la etapa de valoración

se aplicó la guía con los 11 patrones funcionales de Maryori Gordon, se

hallaron 6 patrones alterados, priorizándose tres: perceptivo cognitivo,

actividad ejercicio y nutricional metabólico; en la etapa de diagnóstico se

elaboró en base a la taxonomía II de NANDA-I, se identificaron 10 diagnósticos

de enfermería, priorizándose tres: Dolor agudo, Riesgo de infección de herida

quirúrgica y Obesidad, de acuerdo al formato SSPFR (signos y síntomas,

problema, factor relacionado/factor de riesgo/asociado); en la etapa de

planificación se elaboró el plan de cuidados en base a la Taxonomía NOC, NIC;

en la etapa de ejecución se procedió a brindar los cuidados específicos de

acuerdo al plan; y en la evaluación se valoró la diferencia entre las

puntuaciones final y basal respectivamente, obteniendo como resultado una

puntuación de +2, +1 y +1. En conclusión, se gestionó el proceso de atención de

enfermería en la paciente, lo que permitió brindar un cuidado de calidad y

holístico.

Palabras clave:

Cuidados de Enfermería; Paciente y Quiste Anexial.

INTRODUCCIÓN

La

incidencia de quiste anexial en el mundo es 6,21 % en mujeres menores de 20

años, la prevalencia se estima en 4,9 por 100 000 mujeres. (González-Menocal et

al., 2019). El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una anormalidad endocrino-

metabólica común, con una prevalencia a nivel mundial equivalente del 4 % al 21

%, según los criterios de diagnósticos. (Ordinola et al., 2022). Se estima que

un 10 % de las mujeres tendrán en su vida una patología anexial, el mayor

porcentaje de las lesiones que se operan son benignas (Rodríguez et al., 2017).

A

nivel internacional, en EEUU la estimación de mujeres sometidas a cirugía por

masas anexiales es mayor a 200,000 mujeres al año. (De Matías et al., 2020). En

Bolivia, encontraron casos en etapa clínica III de la enfermedad, el síntoma

principal fue el dolor abdominal y aumento del perímetro abdominal, la estirpe

histopatológica de las masas anexiales fueron tumores epiteliales con el 43,75

% y tumores germinales el 17,85 % de los casos. (González, 2022).

Según

Cano (2022) el MINSA considera que existen factores de riesgo asociados como la

obesidad en más del 50 %, diabetes tipo II, la intolerancia a la glucosa, el

síndrome metabólico y dislipidemia, existiendo muchas alteraciones como disfunción

ovulatoria por alteración de la foliculogénesis e hiperandrogenismo. En Lima,

es la enfermedad más común en las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) y el

70 % que lo padece no ha sido diagnosticado, se sostiene también que esta

patología afecta del 8 % al 13 % de la población femenina. En el Hospital

Virgen de Fátima, Chachapoyas, estudiaron 300 historias clínicas del año 2018,

encontrando una tasa de prevalencia de síndrome poliquístico de ovario de 52,6

por cada 100 historias de pacientes atendidas. La ecografía fue un medio de

diagnóstico concluyente para el diagnóstico médico. (Ordinola et al., 2022).

El

quiste anexial, es una colección de líquido, ubicado en la zona pélvica

alrededor del útero, engloba los ovarios, la trompa de Falopio y otros tejidos

adyacentes. Los quistes simples de ovario frecuentemente se forman durante el

ciclo menstrual normal. Y no está catalogado como un problema (Defaz, 2017).

La

etiología se desconoce, pero existen estudios que evidencian la asociación con

concentraciones incrementadas de gonadotropina coriónica o respuesta ovárica

anormal a esta hormona. Frecuentemente es asintomática y muchas veces se

descubre de forma accidental, generalmente en un dolor abdominal o abdomen

agudo por torsión o hemorragia ovárica y, en algunas ocasiones, puede

confundirse con neoplasias ováricas malignas (Reyna-Villasmil et al., 2020).

En

cuanto a la fisiopatología, todos los meses, durante el ciclo menstrual, se

desarrolla un folículo en el ovario, si este folículo no se rompe y libera un

óvulo, el líquido queda dentro del mismo, y se forma un quiste, a ello se le

llama quiste folicular, y cuando un folículo independiza el óvulo, se inicia a

producir estrógeno y progesterona para la fecundación. El folículo se denomina

ahora cuerpo lúteo. En ciertas ocasiones se almacena liquido dentro del

folículo, lo que incita que el cuerpo lúteo se agrande y se forme un quiste,

denominado quiste de cuerpo lúteo (Martínez et al., 2022a).

El

cuadro clínico se manifiesta con un dolor intenso en el hipogastrio (irradiado

a flancos o región lumbar), presenta náuseas, vómito, alza térmica, la cual

sucede en raras ocasiones y al examen físico se puede percibir una masa

palpable. Dentro de los hallazgos ecográficos útiles que se han descrito, está

la aparición de una masa quística (sólida o compleja, con o sin líquido

pélvico) con engrosamiento de la pared y hemorragia. (Ramirez y Rengifo, 2019).

El

punto fundamental del tratamiento en los tumores de ovario es diagnosticar y

saber diferenciar entre quiste funcional (folicular), tumor benigno o tumor

maligno. Existen dos posibles conductas: control o cirugía. El tratamiento

quirúrgico puede consistir en: Quistectomia, Ooforectomía o anexectomía (Gómez

et al., 2022).

El

Proceso de Atención de Enfermería como método científico es una guía del

trabajo de la enfermera para brindar cuidados científico, humanista y

sistemático. La principal actividad de la enfermera es la evaluación constante

del paciente en sus cambios fisiopatológicos y de mejora, valorando su bienestar

a partir de los cuidados brindados. La aplicación del PAE nos asegura una

atención de calidad, oportuna y segura. con el fin de lograr la pronta

recuperación de su salud. (Martínez et al., 2022b).

La

importancia del cuidado enfermero especialista en ginecoobstetricia brinda una

atención integral a las personas, teniendo como un respaldo la evidencia

científica (Miranda- Limachi et al., 2019). Esto requiere una preparación

integral y técnica en conocimientos, procedimientos y habilidades que incluyen

educación para la salud, desde una perspectiva biológica, psicológica y social

(Borges et al., 2018). En tal sentido, se constituyen parte integrante del

equipo multidisciplinario, estratégico e indispensable para proteger el derecho

a la salud de la población femenina.

MÉTODO

El

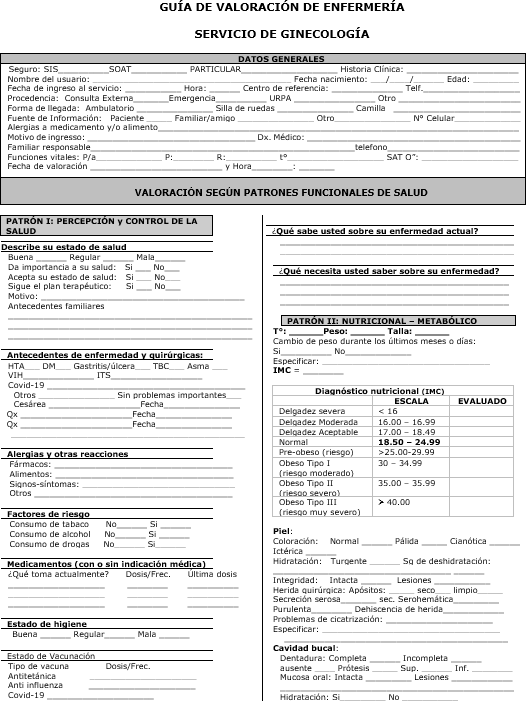

presente estudio tuvo un enfoque cualitativo, de tipo caso único, aplicando el

método del proceso de atención de enfermería como una herramienta que tiene una

serie de etapas íntimamente interrelacionadas. Para organizar el trabajo de

Enfermería es necesario reunir información, formular el diagnóstico, planificar

las intervenciones, administrarlas para lograr los resultados y luego formular

la evaluación. (Herdman et al., 2021).

El

sujeto de estudio fue una paciente de 22 años de edad, con diagnóstico de

quiste anexial derecho pos operada inmediata de quistectomia con

salpingo-oferectomia derecha, liberación de adherencias y colocación de dren

pen rose y obesidad, seleccionada a conveniencia de las investigadoras. Para la

valoración se utilizó la técnica de la observación, la exploración física de la

paciente, entrevista y revisión documentada basada en la historia clínica, como

instrumento básico se utilizó una guía de valoración basada en los 11 patrones

funcionales de Maryori Gordon, después del análisis crítico de los datos

significativos se formularon los diagnósticos de enfermería teniendo en cuenta

la taxonomía II de NANDA-I; para la etapa de planificación, se utilizó la taxonomía

NOC y NIC. Luego de la etapa de ejecución de los cuidados enfermeros se culminó

el proceso con la etapa de evaluación que se dio con la puntuación de logro

obtenida de la diferencia de la puntuación final y puntuación basal.

Proceso de Atención de Enfermería Valoración

Datos Generales

Nombre:

GALC Sexo: Femenino Edad:22 años

Días

de atención de enfermería: 24 horas Fecha de valoración: 7/10/22

Motivo

de ingreso: paciente es derivada de la unidad de recuperación post anestésico,

al servicio de ginecología en camilla acompañada por el personal de enfermería,

con diagnóstico médico salpingo-oferectomia derecha + liberación de adherencias

+ dren pen rose. A la valoración paciente lucida orientada en tiempo espacio y

persona, ventilando espontáneamente, con vía periférica perfundiendo líquidos.

Herida operatoria en cuadrante flanco derecho del abdomen, protegida con

apósito secos, se observa dren pen rose con drenaje en bolsa de colostomía, con

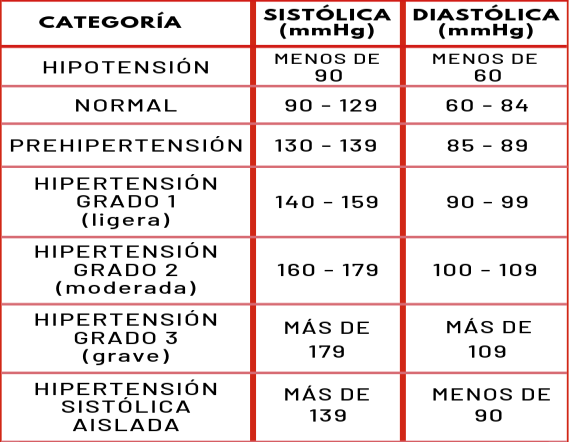

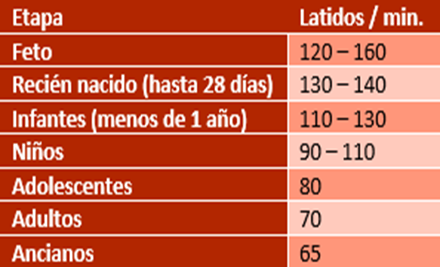

escaso contenido de secreción serohemático. Control de presión arterial 100/60

mm Hg, pulso de 78/ min., frecuencia respiratoria de 17/minuto. y temperatura

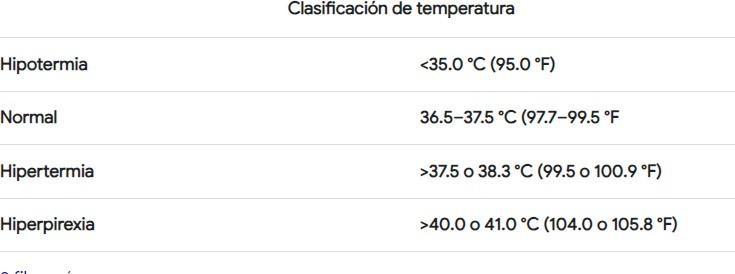

de 36,5 °C.

Valoración según Patrones

Funcionales de Salud.

Patrón

Funcional I: Percepción - Control de la Salud. Antecedentes de enfermedades, en

el mes de febrero del 2022 le detectaron un quiste benigno gigante en ovario

derecho, con tratamiento hormonal por 3 meses consecutivos y luego la paciente

abandona el tratamiento.

Antecedente

quirúrgico: Cesareada hace tres años, operada de quiste anexial derecha por emergencia

hace 12 horas. No es alérgica a medicamentos ni alimentos. Estado de higiene

bueno. No presenta factores de riesgo, con cuatro dosis de vacuna Sarcovid-19.

Actualmente

recibe tratamiento con clindamicina 600 mg EV c/8 horas, ceftriaxona 2 gr EV c/24

horas, metamizol 2gr EV c/ 8 hora.

Patrón

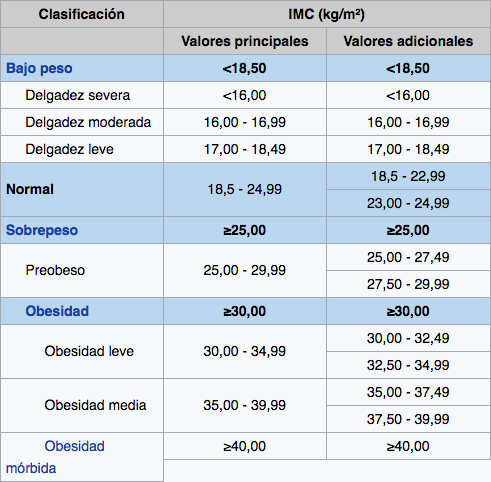

Funcional II: Nutrición Metabólico. Con peso de 105 kg, talla 1,60, obesidad

III por IMC de 41 kg/m2. Presenta piel, tibia, hidratada con palidez

leve y con temperatura normal de 36,6ºC, cabello normal.

Abdomen blando y depresible, doloroso en zona operatoria, herida operatoria con

incisión de Pfannenstiel, con presencia de dren pen rose y drenaje a una bolsa

de colostomía, anemia leve con hemoglobina 10,7 mg/dl, análisis basal de

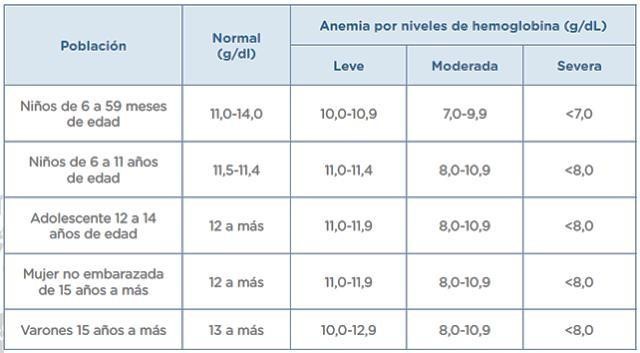

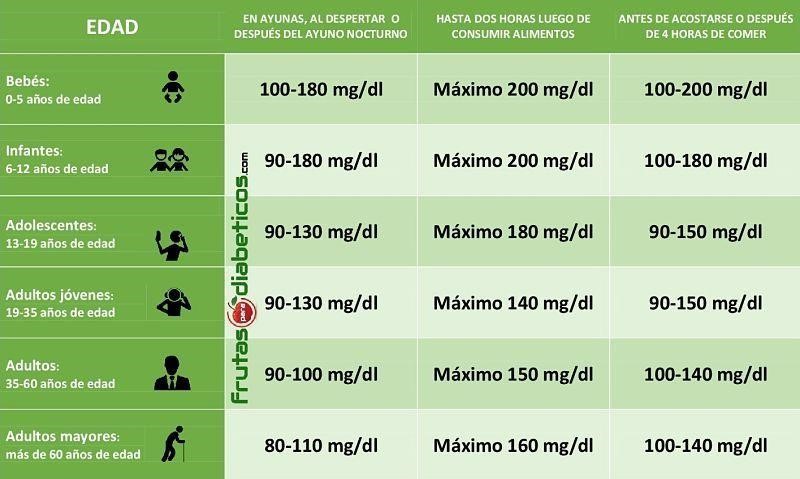

glucosa normal de 110 mg/dl, ha perdido 3 kg de peso en comparación a la fecha

de ingreso, tolera dieta blanda y líquidos orales según indicación médica.

Alimentación con consumo de bebidas azucaradas y frituras.

Patrón

funcional III: Eliminación. Paciente no realizó deposiciones desde el día

anterior, elimina flatos con normalidad, utiliza pañal por el sangrado vaginal

en escasa cantidad, bolsa de colostomía con contenido de líquido hemático 20

ml. y apósito seco.

Patrón

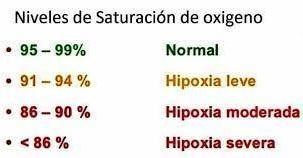

Funcional IV: Actividad - Ejercicio. Actividad Respiratoria: Frecuencia

respiratoria normal con 20 respiraciones x min, sin presencia de tos ni

secreciones, ventilando espontáneamente con saturación de oxígeno normal de 98

%. Actividad Circulatoria: Presenta niveles normales de pulso periférico con 80

x min, presión arterial sistólica 110 y la diastólica 70mhg, llenado capilar

normal (<2 segundos), Presencia de línea invasiva, con catéter periférico de

calibre numero 18 Gauges y 38 milímetros en miembro superior izquierdo, se

observa herida operatoria en el flanco derecho del abdomen con presencia de

dren pen rose y bolsa colostomía para colección de secreción, con contenido de

20 ml de líquido serohemático. Ejercicio Capacidad de Autocuidado: Dependiente,

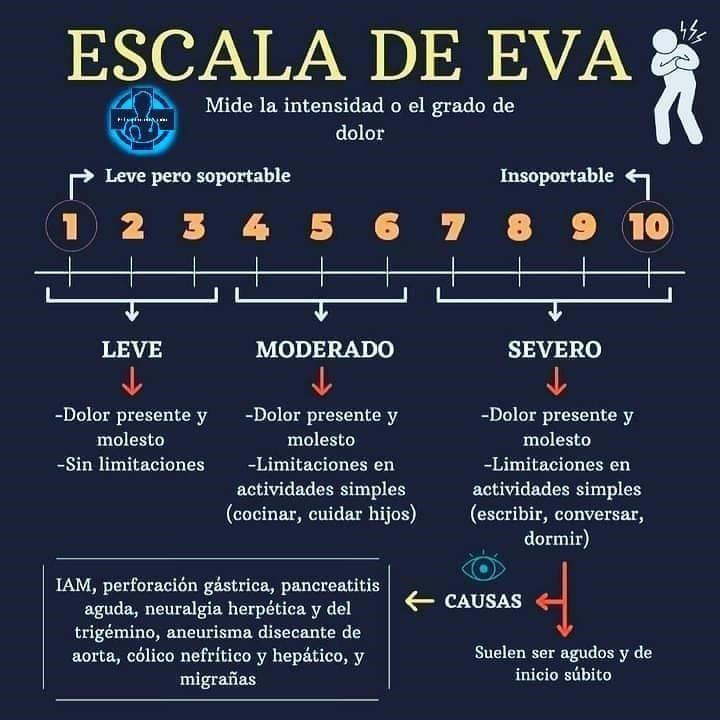

manifiesta dolor en herida operatoria 6/10 según escala EVA que limita su

movilización para levantarse de la cama.

Patrón

V: Descanso – Sueño. Paciente refiere que tuvo dificultad para conciliar el

sueño debido a los ruidos, durmió en alerta aproximadamente de 5-6 horas.

Patrón

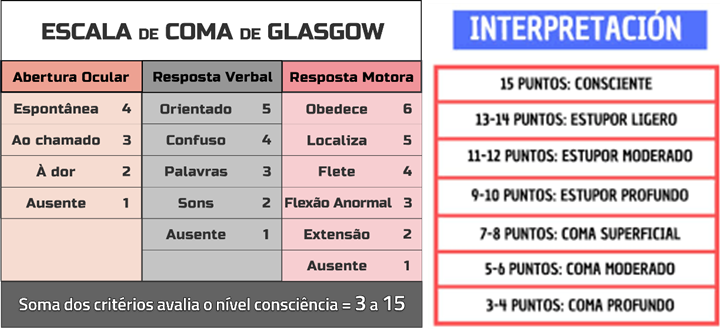

Funcional VI: Perceptivo - Cognitivo. Nivel de conciencia, se encuentra

despierta y orientada en tiempo, espacio y persona, consciente según escala de

Glasgow (15 puntos). Pupilas isocóricas, manifiesta dolor en la zona

operatoria, se le evalúa utilizando el instrumento estandarizado del dolor

escala de Eva con puntaje de 6/10.

Patrón

VII: Autopercepción – Auto concepto Tolerancia al estrés. Paciente recibe el

apoyo de sus familiares. Se encuentra ansiosa por dolor en la zona operatoria,

manifiesta que se encuentra muy gordita, y ello dificultaría su recuperación,

además refiere que es víctima de bullying de los amigos y vecinos.

Manifiesta

preocupación por el ingreso económico de su esposo que no alcanza para

solventar los gastos de la familia porque dejará de trabajar hasta que se

recupere.

Patrón

VIII: Relaciones – Rol. Tiene buena relación con sus familiares, quienes están

pendientes de su situación de salud, vive con su esposo y un hijo de 3 años.

No

tienen problemas de adicción y niega tener problemas conyugales.

Patrón

IX: Sexualidad –Reproducción. Presencia de secreciones sero-hemática en

genitales, con uso de pañal desechable por la presencia de sangrado vaginal en

escasa cantidad, refiere que su primera menarquia fue a los 10 años de edad.

Patrón

X: Adaptación – Tolerancia al Estrés. Paciente se muestra preocupada por su

único hijo que no está acostumbrado a quedarse sin ella.

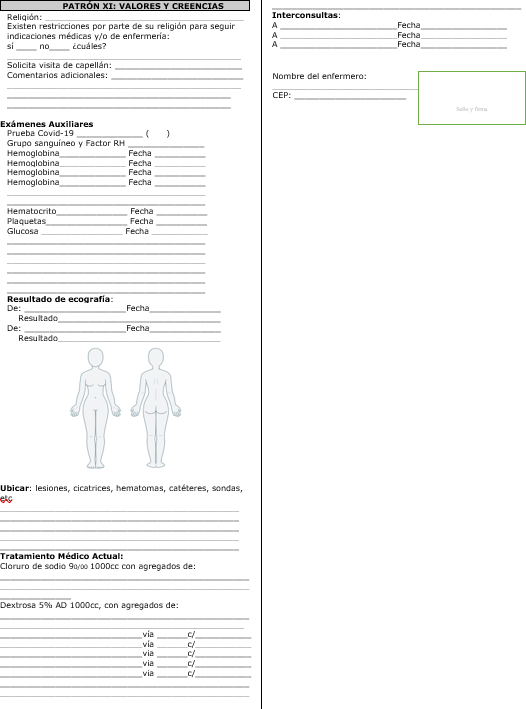

Patrón

XI: Valores y Creencias. Religión, es bautizada en la religión cristiana. En su

restricción religiosa no usa ropa ceñida al cuerpo mantiene la cabellera larga,

no baila ni bebe licor. Religión cristiana practicante.

Diagnóstico De Enfermería Priorizados

Primer Diagnóstico

Etiqueta

diagnostica: (00132) Dolor agudo

Características

Definitorias. Expresión facial y verbalización de dolor, valoración de 6/10 en

escala de Eva.

Factor

Relacionado. Agente lesivo físico, asociado a herida operatoria

Enunciado

Diagnóstico. Dolor agudo relacionado con agente lesivo físico asociado a herida

operatoria evidenciado por expresión facial, verbalización de dolor y

valoración de 6/10 en escala de Eva.

Segundo diagnóstico.

Etiqueta

Diagnostica. (00266) Riesgo de infección en la herida quirúrgica.

Factores

de Riesgo. Obesidad.

Condición

Asociada. Procedimiento invasivo en zona abdominal, presencia de dren pen rose

con bolsa de colostomía.

Enunciado

Diagnóstico. Riesgo de infección en la herida quirúrgica como se evidencia por

la obesidad, asociado a procedimiento invasivo y dren pen rose a bolsa de

colostomía.

Tercer diagnóstico.

Etiqueta

Diagnostica. (00232) Obesidad.

Características

Definitorias. Obesidad mórbida con IMC > 41 kg/m2.

Factor

Relacionado. Consumo de bebidas azucaradas e ingesta frecuente de alimentos

fritos y patrones anormales de conducta alimentaria.

Enunciado

Diagnóstico. Obesidad relacionada con consumo de bebidas azucaradas e ingesta

de alimentos fritos y patrones anormales de conducta alimentaria evidenciado

por obesidad mórbida con IMC > 41 kg/m2.

Planificación

Plan de Cuidados

Primer

Diagnóstico. (00132) Dolor agudo.

Resultados

de Enfermería. NOC: (2102) Nivel del dolor.

Indicadores.

·

Dolor referido

·

Expresión facial del dolor

·

Inquietud

·

Tensión muscular.

Intervenciones

de Enfermería. NIC (1410) Manejo del dolor agudo.

Actividades.

·

Realizar valoración exhaustiva del

dolor, que incluya localización

·

Identificar la intensidad del dolor

·

Preguntar a la paciente sobre el nivel

del dolor valorado en escala de Eva

·

Administración de analgésico de acuerdo

a la prescripción medica

·

Administrar intervenciones no farmacológicas

según las preferencias del paciente.

Segundo

Diagnóstico. (00266) Riesgo de infección en la herida quirúrgica.

Resultados

de Enfermería. NOC (1842) Conocimiento control de infección.

Indicadores.

·

Signos y síntomas de infección.

·

Procedimientos de control de la

infección.

·

Importancia de la higiene de las manos.

Intervenciones

de Enfermería. NIC (6550) Protección contra las infecciones.

·

Proporcionar información acerca de la

necesidad de modifica r la dieta a razón de la pérdida de peso, consumo de

líquidos y dieta recomendada.

Ejecución

|

Tabla 1. Ejecución de la intervención manejo del dolor agudo para el

diagnóstico dolor agudo

|

|

Intervención:

Dolor agudo

|

|

Fecha

|

Hora

|

Actividades

|

|

07/11/

2022

|

8:00am

08:05am

08:05am

08:10am

10:00am

|

Se

realiza valoración exhaustiva del dolor, que incluya localización

Se

identifica la intensidad del dolor

Se

pregunta a la paciente sobre el nivel del dolor, valorado en Escala de Eva

Se administra

analgésico de acuerdo a la prescripción medica

Se

administra intervenciones no farmacológicas según las preferencias del

paciente.

|

|

Nota: elaboración

a partir de la Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (Butcher

et al., 2018a).

|

|

Tabla 2. Ejecución de la intervención Protección contra las infecciones

para el diagnóstico Riesgo de infección en la herida quirúrgica

|

|

Intervención:

protección contra la infección

|

|

Fecha

|

Hora

|

Actividades

|

|

07/11/ 2022

|

7:30 am

7:40 am

8:20 am

12:00 am.

|

Se observa

los signos y síntomas de infección sistémica y localizada.

Se

observa la vulnerabilidad del paciente a las infecciones. Se administra los

antibióticos indicados: clindamicina y ceftriaxona, cumpliendo los cinco

correctos.

Se

monitoriza el control de la temperatura corporal cada seis horas

Se

mantiene la asepsia en todo procedimiento.

|

|

Nota: elaboración a partir de la Clasificación de intervenciones de

enfermería (NIC) (Butcher et al., 2018b).

|

|

Tabla 3. Ejecución

de la intervención Estado nutricional para el diagnóstico de obesidad

|

|

Intervención:

ayuda a disminuir el peso

|

|

Fecha

|

Hora

|

Actividades

|

|

07/11/2022

|

8:00 am

8:20 am

2:00 pm

5:00 pm

3:00pm

|

Se ayudó

a la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar.

Se

estableció metas ejecutables a corto, mediano y largo plazo para el cambio

del estado nutricional. Se facilitó la atención por un profesional de

nutrición para la información acerca de la necesidad de modificación de la

dieta por razones de salud (pérdida de peso)

Se

participó con la paciente la medición de ingesta y eliminación de líquidos,

lecturas de presión arterial, ganancias y pérdidas de peso todos los días.

Se

proporcionó información acerca de la necesidad

de

modificar la dieta a razón de la pérdida de peso, consumo de líquidos y dieta

recomendada.

|

|

Nota: elaboración

a partir de la Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (Butcher

et al., 2018c).

|

Evaluación

Resultado: Nivel del

Dolor.

|

Tabla 4. Puntuación basal y final de los indicadores del resultado nivel

del dolor

|

|

Indicadores

|

Puntuación

basal

|

Puntuación

final

|

|

Dolor

referido

|

2

|

5

|

|

Expresión

facial del dolor

|

2

|

4

|

|

Inquietud

|

2

|

4

|

|

Tensión

muscular

|

2

|

4

|

|

Nota: elaboración

a partir de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (Moorhead

et.al; 2018b).

|

En

la tabla 4 moda de los indicadores del resultado de nivel del dolor

seleccionados para el diagnóstico Dolor agudo, antes de las intervenciones de

enfermería la puntuación basal fue de 2 (sustancial), después de las mismas, la

moda fue de 4 (leve), corroborado con la expresión verbal de la paciente y la

mejora con la valoración de la escala de Eva. La puntuación de cambio fue de +2.

Resultado:

Conocimiento: control de infección

Tabla

5. Puntuación

basal y final de los indicadores del resultado conocimiento: control de

infección

|

|

Indicadores

|

Puntuación

basal

|

Puntuación

final

|

|

Signos y síntomas de

infección

|

2

|

4

|

|

Procedimientos

de control de infección

|

3

|

4

|

|

Importancia

de la higiene de manos

|

3

|

4

|

|

Nota: elaboración

a partir de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (Moorhead

et.al; 2018b).

|

La

tabla 5, muestra que la moda de los indicadores de resultado de conocimiento de

control de infección: problema infeccioso, seleccionado para el diagnóstico

Riesgo de infección de la herida operatoria antes de las intervenciones de

enfermería fue 3 (Conocimiento moderado) y después de las intervenciones fue de

4 (Conocimiento sustancial) con todos los cuidados que se le brindo se

evidenció estadio afebril, disminución de las secreciones a través del dren pen

rose y mejor estado general. La puntuación de cambio fue +1.

Resultado: Estado

Nutricional

|

Tabla 6. Puntuación basal y final de los indicadores del resultado Estado

nutricional

|

|

Indicadores

|

Puntuación

basal

|

Puntuación

final

|

|

Ingesta

de nutrientes

|

2

|

3

|

|

Ingesta

de alimentos

|

3

|

2

|

|

Relación

peso/talla

|

2

|

3

|

|

Nota: elaboración a partir de la Clasificación de Resultados de

Enfermería (NOC) (Moorhead et.al; 2018b).

|

La

tabla 6 muestra que la moda de los indicadores del resultado de conducta de

adhesión: dieta saludable, seleccionados para el diagnóstico Obesidad, antes de

la intervención de enfermería fue 2 (Desviación sustancial del rango normal),

después de la administración de cuidados fue de 3 (Desviación moderada del

rango normal), corroborada con la aceptación de la dieta hipoglúcida,

hipocalórica e hiposódica con fibras. La puntuación de cambio fue +1.

RESULTADOS

En

cuanto a la fase de valoración se recolectó los datos objetivos y subjetivos,

se tuvo como fuente principal de información a la paciente, así mismo se

utilizó la historia clínica, se corroboró los datos con el examen físico céfalo

caudal, luego se organizó la información con la guía de valoración basado en

los patrones funcionales de salud de Maryori Gordon que se adaptó para el

servicio de gineco obstetricia, en esta fase no se presentaron dificultades

para realizar la entrevista.

En

la fase de diagnóstico, se realizó el análisis de los datos significativos

según la NANDA-I obteniendo 6 diagnósticos de enfermería alterados, de las

cuales se priorizo tres:

(00132)

Dolor agudo, (00266) Riesgo de infección en la herida operatoria y (00132)

Obesidad; en esta etapa no se ha tenido dificultad para elaborar los

diagnósticos de enfermería.

En

la fase de planificación se realizó teniendo en cuenta las taxonomías NOC Y NIC

se realizó el análisis para determinar los resultados de enfermería que mejor

se relacionaban con los diagnostico de enfermería, así mismo se seleccionó

intervenciones que tengan concordancia y/o coherencia a los resultados. La

dificultad en esta fase estuvo en la determinación de la puntuación de los

indicadores de resultados tanto en la línea basal como en la evaluación final.

En

la fase de la ejecución, se llevó a cabo sin mayores dificultades poniendo en

práctica el plan de cuidados elaborado para el caso de la paciente, durante la

ejecución se ha continuado con la valoración de datos nuevos y a la vez se fue

actualizando y ejecutando el plan de cuidados de manera integral con calidad y

calidez.

En

la fase de evaluación nos permitió realizar una retroalimentación de cada una

de las fases durante el cuidado que se le brindo a la paciente del presente

estudio, hasta que la paciente logró salir de alta sin riesgos ni

complicaciones en su salud.

DISCUSIÓN

Dolor Agudo

El

dolor es un problema de salud de primera línea y la respuesta fisiológica del

dolor es producto del daño tisular, es muy importante realizar una historia

clínica completa y detallada (Escala de EVA) (León, et al., 2022).

Asimismo,

Diaz y Flores (2021a) refieren que el dolor es un síntoma de mayor consulta en

el servicio de urgencias. La respuesta fisiológica del dolor es producto del

daño tisular generando una respuesta química produciendo un impulso eléctrico,

para finalmente percibir el dolor.

Seguidamente

mencionamos lo que Ardila et al. (2022a) indican que el dolor perdura en

presencia de daño o enfermedad y desaparece cuando se elimina la causa o raíz.

Por lo general, el dolor agudo es intenso y los AINES son medicamentos de

primera línea para el manejo del dolor.

La

paciente presentó como factor relacionado: agente lesivo físico, asociado a

herida operatoria El dolor perdura en presencia de daño o enfermedad y

desaparece cuando se elimina la causa con la administración de fármacos.

(Ardila et al., 2022b).

La

paciente en estudio mostró como características definitorias: expresión facial

de dolor expresión facial y verbalización de dolor, valoración de 6/10 en

escala de Eva, de acuerdo con Diaz y Flores (2021b) mencionan que el dolor es

una respuesta fisiológica a consecuencia de un daño tisular, genera una

respuesta química produciendo un impulso eléctrico, para finalmente percibir el

dolor, de la cual, el plan de enfermería seria calmar el dolor de la paciente

valorando el nivel de acuerdo al instrumento estandarizado escala de Eva.

En

relación a la verbalización del dolor, Ferran (2021) menciona que existen

métodos acertados para valorar el dolor y se cuenta con diversos instrumentos

que ayudan a valorar y medir el dolor manifestado por el paciente.

Medir

el dolor es una actividad del profesional de enfermería, requiere de

observación y comunicación humanizada con el paciente, es este caso la paciente

expresó la molestia del dolor. La escala visual análoga (EVA) ayuda a valorar

la percepción del dolor considerando que es altamente sensible y válida para

medir el dolor en las personas con diferentes niveles de reacción frente a la

intensidad del dolor, es reproductible entre los demás profesionales, es de uso

fácil. (Delgado, 2020). En este caso se aplicó la escala de EVA en la paciente

verbalizó un puntaje de 6 en la escala de cero a diez, obteniendo como

resultado una valoración de 6/10.

En

relación a la intervención manejo del dolor, se ejecutaron las siguientes

actividades:

En

primer lugar, se realizó la valoración exhaustiva del dolor, que incluya

localización, es una tarea que permite aplicar muchas escalas de valoración y

cuestionarios para validar el dolor a través de una entrevista, observación y

exploración, sin embargo, todas son válidas, va a depender del investigador

cuál de ellas utilizar de acuerdo al caso, su experiencia y el objetivo de

estudio. (Vicente-Herrero et al., 2018).

Asimismo,

se identificó la intensidad del dolor. Se requiere que el profesional de salud

utilice escalas que valoren la intensidad del dolor y a la vez indiquen si el

tratamiento administrado fue efectivo o no. La escala de EVA es la más

apropiada para la valoración de intensidad del dolor. En este caso se revaloró

a la paciente con la misma escala de EVA con una buena exploración en relación

al historial y lograr replantear el plan de cuidados de enfermería para lograr

atender este síntoma. (García et. al., 2022).

Además,

se preguntó a la paciente sobre el nivel del dolor valorado según la escala de

Eva se basa en que el dolor es un fenómeno subjetivo (síntoma) que va afectar

otras dimensiones del organismo (sensorial, fisiológica, afectiva, cognitiva y

sociocultural), por ello es necesario evaluar cada dimensión y preguntar a la

paciente cuánto mide el nivel de dolor en la escala de EVA, considerando desde

sin dolor (cero puntos) hasta dolor extremo (10 puntos) y determinar la

percepción de dolor en la paciente. (Sanz, 2021). La paciente manifestó una

puntuación de 6/10 en la escala de EVA considerando como dolor fuerte.

Se

administró tratamiento analgésico metamizol 2gr EV cada 8 horas y tramadol 100

mg condicional al dolor mayor 7 en escala de EVA. Los antiálgicos, son fármacos

que inhiben la ciclooxigenasa, bloquean la producción de prostaglandinas que

son responsables de la respuesta inflamatoria y del dolor a nivel periférico y

central, ayudando a aliviar o suprimir el dolor, la OMS sugiere el uso gradual

de la medicación analgésica en relación a la respuesta del paciente, es decir,

el uso de un analgésico periférico (AINES) o un opiáceo dependerá de la

intensidad del dolor. (Maria-Josep Divins, 2023).

También

se realizaron intervenciones no farmacológicas según las preferencias del

paciente, como el cambio postural, las respiraciones profundas, posición

antálgica, etc., que ayudaron a disminuir el dolor. Ruiz et al. (2021)

demostraron que las acciones no farmacológicas contribuyeron a disminuir el

dolor valoradas con la escala de EVA, disminuyeron el consumo de analgésicos,

mejor actitud a la vida y a la enfermedad, disminución de la ansiedad, mejoría

en las horas de sueño, mayor control del dolor y sobre todo aceptación del

dolor.

Riesgo de Infección en la Herida Operatoria

Las

infecciones en el sitio quirúrgico es una complicación frecuente a nivel

mundial.

Incrementa

la morbimortalidad en pacientes con factores de riesgo como la edad, género,

patologías crónicas (Diabetes mellitus, obesidad, enfermedades inmunológicas,

etc.) o contaminación de la herida. (Gutiérrez et al., 2023).

La

infección en herida quirúrgica se manifiesta por la presencia de

microorganismos como staphilococcus aureus, escherichia coli o enterococos. Es

necesario cubrir con antibióticos de amplio espectro. La infección depende de

factores endógenos y exógenos y por ello es necesario el uso de una profilaxis

antibiótica adecuado a los signos clínicos de la paciente. (Cajamarca et al.,

2023).

Rodríguez

et. al (2020) estudiaron los factores de riesgos y prevención de infecciones en

el lugar quirúrgico, y concluyó que es importante los protocolos y las

prácticas de las medidas de asepsia y antisepsia, uso de antibióticos para

prevenir las infecciones. La obesidad es un factor de riesgo de tres veces más

en ocasionar infección en herida operatoria. La paciente en estudio presenta

obesidad III por IMC de 41 kg/m2 por tanto corre el riesgo de presentar infección

en la herida operatoria.

La

intervención de enfermería de protección contra infecciones, es importante que

los profesionales de la salud cumplan las buenas prácticas de medidas

preventivas para disminuir las infecciones intrahospitalarias, deben contar con

conocimientos y experiencia profesional asociado a esta práctica preventiva

(Yagui et al., 2021). Las acciones preventivas ejecutadas de parte del

profesional de salud fue mantener las buenas prácticas de bioseguridad y contar

con un personal con experiencia en la atención de pacientes ginecológicas.

La

actividad de enfermería de observar los signos y síntomas de infección

sistémica y localizada. En un proceso infeccioso de herida operatoria es

necesario intervenir de forma temprana a esperar que se convierta en una

complicación y la consecuente interrupción de la curación de la incisión normal

post cirugía, entre ellas la infección del lugar quirúrgico, dehiscencia de

tejidos, hipergranulación, maceración de la piel peri lesión o daño de la piel

por adhesivos (Panel Asesor Internacional sobre Complicaciones de Heridas

Quirúrgicas [ISWCAP], 2020). Durante la valoración de la herida quirúrgica en

la paciente se ha evidenciado signos y síntomas de no infección localizada o

sistémica, evidenciado por los signos vitales normales y las características

del lugar de incisión sin cambios en su estructura.

Observar

la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, es una actividad que permite

valorar los factores endógenos y exógenos para determinar el estado de

vulnerabilidad a infecciones. Los factores exógenos son causas externas que

exponen al paciente a adquirir un foco infeccioso, y los factores endógenos o

causas internas derivan de la fisiopatología, del estado de inmunidad, de la

presencia de enfermedades metabólicas o cancerígenas para adquirir una

infección. Es importante la anamnesis y la aplicación de las medidas de

bioseguridad si las condiciones endógenas del paciente están presentes (MINSA,

2021). Se considera a la paciente vulnerable a infecciones por la obesidad III

que presenta, y se ha aplicado las medidas de bioseguridad durante la atención.

Se

administraron antibióticos: clindamicina 600mg cada 8 horas y ceftriaxona 2g

cada 24 horas, cumpliendo los cinco correctos. La clindamicina es un macrólido

que actúa a nivel de la síntesis proteica bacteriana para tratamiento de

infecciones graves causadas por Staphilococcus aureus, estreptococo del grupo A

(S. pyogenes), infecciones de la piel y tejidos blandos (complicadas y no

complicadas). La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación

utilizada en infecciones complicadas en piel y tejidos blandos, así como

profilaxis de infecciones post operatorias. La acción de ambos antibióticos es

de amplio espectro, actúan eliminando la acción de las bacterias, disminuyendo

el crecimiento y su multiplicación. (Vera, 2021).

El

monitoreo de la temperatura corporal cada seis horas. Es una actividad

preventiva y de alerta para la detección de estados sub febriles que indican el

incremento de defensa orgánica frente a la invasión de microorganismos. Es un

cuidado de medida de seguridad en el post operatorio que alertan estados de

infección en el sitio quirúrgico, considerando que una paciente con infección

en la herida operatoria tiene cinco veces más de riesgo de mortalidad que un

paciente no infectado. (Martínez, et al., 2022).

Asimismo,

se mantuvo la asepsia en todo procedimiento, se realiza con el objetivo de

evitar transmitir germenes de un lugar a otro, es una medida preventiva,

promocional en la atencion sanitaria. El lavado de manos es un hábito que salva

vidas, sobre todo en el cuidado de pacientes para evitar la transmisión,

diseminación de infecciones y las infecciones intrahospitalarias (OMS, 2022).

Obesidad

La

obesidad esta considerad a como una enfermedad crónica no transmisible, se

asocia a otras comorbilidades y se convierte en un factor negativo y relevante

en la realización de procedimientos quirúrgicos por las complicaciones post

operatorias. (Añez et al., 2021).

La

obesidad es un estado anormal del organismo por la acumulación excesiva de una

cantidad de grasa corporal que es perjudicial para la salud, se asocia muy

fácilmente a otras enfermedades crónicas. A nivel mundial más del 3 % de la

población tiene obesidad mórbida. La OMS considera obesidad al índice de masa

corporal (Kg/m) mayor a 30 (Nazar, et al, 2018).

La

paciente en estudio evidenció como características: obesidad mórbida con IMC

> 41 kg/m2. La OMS (2021) en su publicación obesidad y sobrepeso, refiere

que la obesidad está vinculada a la ingesta de alimentos con alto contenido

calórico y grasas y el sedentarismo, las consecuencias son las enfermedades no

transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del

aparato locomotor. La obesidad en el post operatorio tiene riesgo alto de

presentar coagulopatías, infecciones e insuficiencia renal, generando

complicaciones serias y mayor estancia hospitalaria.

A

su vez, se consideró como factor relacionado el consumo de bebidas azucaradas e

ingesta frecuente de alimentos fritos y patrones anormales de conducta

alimentaria. Para Zila- Velasque et al., (2022) los patrones negativos en la

conducta alimentaria están relacionadas con alteraciones psiquiátricas de la

alimentación y control de peso con afección en el área físico, social y

psicológico, la persona experimenta insatisfacción con la percepción de

alimentos, su imagen corporal, temor al incremento de peso y un pensamiento

obsesivo para comer. Este problema anormal de conducta alimentaria es un

problema de salud pública.

La

obesidad se constituye en un factor de riesgo a enfermedades como la diabetes

tipo 2, patologías cardiovasculares, cáncer y afecciones psicológicas. El

aumento de la adiposidad en la obesidad se convierte en un factor de riesgo de

infección de la herida quirúrgica, el papel del enfermero es importante porque

debe identificar tempranamente las complicaciones (Kaufer- Horwitz et al.,

2022). La paciente presentó un IMC > 41 kg/m2, las probabilidades son altas

de presentar infección en el sitio de incisión; sin embargo, se continua con

las medidas de higiene personal y la curación de la herida operatoria dos veces

al día.

La

intervención de enfermería para ayudar a disminuir el peso es necesario incluir

a la paciente a un programa alimenticio en base a vegetales, ejercicio físico,

que ayudará a controlar la obesidad, disminuir la grasa corporal, disminuir los

perímetros antropométricos, a disminuir los valores de la presión arterial y

sobre todo a disminuir los altos riesgos de adquirir enfermedades crónicas.

(Cari, 2022). Las condiciones reales de la paciente están relacionadas con el

sedentarismo y el consumo no controlado de alimentos, sin régimen dietético y

sin control de enfermedades crónicas.

La

actividad determinar el deseo y la motivación del paciente para reducir el peso

o grasa corporal tiene relación con el compromiso de resolver el problema de la

obesidad, de proponerse hábitos alimenticios que fomenten la educación sobre

calidad de la dieta y ejercicios para reducir la obesidad, mejorar la calidad

de vida y disminuir la aparición de enfermedades metabólicas a temprana edad.

(Morocho y Llallahui, 2022). En el caso de la paciente que presenta obesidad

III, va a ser necesario que reciba una instrucción nutricional con un programa

de alimentación de acuerdo a sus condiciones ocupacionales a fin de que reduzca

su peso corporal y tejido adiposo.

Ayudar

a ajustar las dietas al estilo de vida y nivel de actividad, incluyendo fibras,

es una actividad que requiere de un programa de buenos estilos de vida saludable

que incluye un diseño de alimentación de acuerdo a los factores sociales,

culturales, emocionales y un esquema de actividad física con movimientos

corporal voluntario, que permita el gasto de energía para aumentar el bienestar

y calidad de vida. Recomiendan el consumo de frutas y verduras de todos los

colores, en cinco raciones, que aporten fibras, vitaminas y minerales ; evitar

el consumo de productos envasados o procesados; disminuir el consumo de grasas

reutilizadas. (López, 2021). El problema de alimentación de la paciente

requiere de la elaboración de un plan dietético de acuerdo a la accesibilidad

de los productos y al proceso de desaprender el consumo de alimentos dañinos

para su salud.

Para

fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables

priorizando proteínas, vitaminas y hierro, se hace necesario planificar con

profesionales especialista los esquemas de alimentación saludable que contengan

macro y micronutrientes para cubrir las necesidades fisiológicas, por lo que

debe ser variada, equilibrada en proporciones y saludable. Los malos hábitos

alimentarios como comer rápido, comer de pie, comidas frecuentes, saltarse las

comidas o comer en volumen abundante tienen como efecto el aumento de peso

corporal. Estos hábitos pueden mejorarse si practicamos el enfoque: reflexione

sobre los hábitos de alimentación, sustituya los alimentos poco saludables por

los más saludables y refuerce sus nuevos hábitos alimentarios (Centros para el

Control y la Prevención de Enfermeddades [CDC], 2021). En este estudio de caso

la paciente aún no ha tomado conciencia de iniciar un plan dietético para

generar el proceso de sustituir los hábitos no saludables por los saludables.

Colocar

indicaciones escritas y de ánimo para conseguir conductas que favorezcan la

salud en vez de comer, es una actividad que permitirá lograr una vida

saludable, es prioritario el cambio de conducta en la alimentación y saber

afrontar situaciones de estrés y ansiedad, sobre todo mantener un buen humor

por ser el ingrediente de vida y bienestar. Las conductas a modificar requieren

de un listado de actividades que deben estar publicadas en un lugar visible,

debe incluir: horas y porciones de comidas, frecuencia de consumir agua,

ejercicios físicos, ejercicios mentales, caminatas, reuniones sociales, horas

de dormir o reposo, mantener actitud positiva y exteriorizar los sentimientos.

(Gobierno Vasco, 2022). Para ayudar a la paciente a mejorar su conducta

alimentaria, necesitará de una supervisión y control estricto de las actividades

a considerar en el calendario tratando de que mantenga un buen ánimo para

cumplirlo estrictamente.

CONCLUSIONES

El

cuidado humano basado en el PAE, permite realizar una atención de enfermería

desde valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de las

acciones planificadas, que nos permitió brindar un cuidado integral, continuo y

permanente durante las 24 horas, así mismo replantear las atenciones requeridas

por la paciente en diferentes momentos. Durante la atención se ha mantenido una

relación interactiva entre el paciente y el profesional de enfermería, nos

permitió ofrecer un monitoreo constante con la posible detección de

complicaciones. En conjunto, el trabajo interdisciplinario permitió la pronta

recuperación de la paciente.

En

cuanto al uso de la relación de NANDA, NIC, NOC permite analizar la elección

del diagnóstico enfermero, luego determinar los resultados y las intervenciones

con sus respectivas actividades relacionadas al caso de estudio, con la

finalidad de dar uso de un leguaje unificado basado en conocimiento científico.

Finalmente,

los cuidados de enfermería administrados a la paciente en su etapa de post

operatorio tuvieron resultados favorables para nuestra paciente que contribuyo

en una pronta recuperación sin complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.

Alcaide-Jiménez, A., Arredondo-Provecho, A. B., Díaz-Martín, M., Alonso-García,

M., Rodríguez-Villar, D., Durán-Poveda, M. y Rodríguez-Caravaca, G. (15 de

Junio de 2022). Adecuación de la higiene prequirúrgica de manos en un hospital

universitario de Madrid. Revista española de Salud Pública, 96, 1-9. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8620614

2.

Amado, E., Garcia, D., & Pulache, A. (2017). Conocimiento y prácticas de

cuidado en los padres/tutores de niños colostomizados atendidos en el Hospital

San Bartolomé, 2017 [Trabajo académico de licenciatura, Universidad Peruana

Unión]. Repositorio institucional. https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/792

3.

Añez Ramos, R., Rivas Montenegro, A., González Fernández, L. y Muñoz Moreno, D.

(21 de Julio de 2021). Obesidad como factor de riesgo para complicaciones

postquirúrgica en la cirugía estética. Revista Latinoamericana de Hipertensión,

16(5). https://www.revhipertension.com/rlh_5_2021/10_obesidad_como_factor_riesgo.pdf

4.

Ardila, A., Vargas, J. y De la Espriella, M. (2022). Estrategias alternativas

para el manejo del dolor crónico en adultos [Trabajo académico de grado,

Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional. https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/3d610e2d-1ebf-493d-8a47-22d0f1af3da3

5.

Arias Huapaya, M. V. (2022). Plan de intervención en el control y monitoreo de

las infecciones asociadas a sitio quirúrgico en el hospital Aurelio Díaz Ufano

y Peral – Lima, 2022 [Trabajo académico de licenciatura, Uiversidad nacional

del Callao]. Repositorio institucional. https://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/6899

6. Butcher, H.,

Bulechek, G., Dochterman, J. y Wagner, C. (2018). Clasificación

de Intervenciones de Enfermería (NIC). ELSELVIER. Cajamarca Chicaiza, K. M.,

Aimara Guaita, L. V., Sánchez Ocaña, M. E., Acosta Yansapanta, E.l. y Llanos

Gaibor, J. L. (03 de Marzo de 2023). Revisión bibliográfica: Infección de

herida quirúrgica: profilaxis y tratamiento. Revista Latinoamericana de

ciencias sociales y humanidades, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.439

7.

Cano, A. (2022). EsSalud advierte que el 70% de mujeres con ovario poliquístico

no ha sido diagnosticado. El peruano. Recuperado de: https://elperuano.pe/noticia/190684-essalud-advierte-que-el-70-de-mujeres-con-ovario-poliquistico-no-ha-sido-diagnosticado

8.

Cari Huanca, G. (Marzo de 2022). Programa de intervención: Dieta integral y

ejercicio físico en la reducción de parámetros antropométricos en Salvador de

Bahia-Brasil. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 22(1), 1-10. https://doi.org/10.25176/RFMH.v22i1.4338

9.

Carmona, F. (2019). Tumor benigno de ovario. Women’s. Recuperado de: https://www.drfcarmona.com/tumor-benigno-de-ovario/

10.

Carvajal, C. (2017). Sindrome metabólico definiciones, epidemiología,

etiología, componentes y tratamiento. Medicina Legal de Costa Rica, 34(1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000100175

11.

CDC (16 de diciembre de 2021). Cómo Mejorar sus Hábitos de Alimentación. Centro

para el control y prevención de enfermedades. Recuperado de: https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/losingweight/eatinghabits.html

12.

Cuba, B. y Culqui, S. (2021). Conocimiento materno sobre higiene personal en

preescolares, Alto Trujillo - El Porvenir [Tesis para optar titulo profesional

de enfermería, Universidad Nacional de Trujillo]. Recuperado de: https://dspace.unitru.edu.pe/server/api/core/bitstreams/28e6f114-4695-4a2e-a5bc-8db10574c250/content

13.

Defaz, P. (2017). Quiste complejo pélvico de origen anexial en paciente

asintomática en atención primaria de salud [Trabajo académico de licenciatura,

Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio institucional. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/25461

14.

Delgado Ramos, M. (2020). “Comparación de la sensibilidad de escalas de dolor

postoperatorio CHEOPS vs EVA en pacientes pediátricos de 4 a 7 años [Tesis de

licenciatura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. Repositorio

institucional. https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/c3f177a8-844f-402c-9658-f7b123e552fe

15.

Diaz Mena, F.I. y Flores Castro, A.J. (2021). Dolor agudo en el servicio de

urgencias. Revista Médica Sinergia, 6(11). https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/733

16.

Gobierno Vasco (22 de febero de 2022). Plan estratégico de subvenciones del

Departamento de Salud para el ejercicio 2022. Euskadi.eus. Recuperado de: https://www.euskadi.eus/otro_anuncio/orden-25-febrero-2022-consejera-salud-que-se-

aprueba-plan-estrategico-subvenciones-del-departamento-salud-ejercicio-2022/web01-

tramite/es/

17.

Ferran Reinosos, D. J. (Febrero de 2021). El dolor. Umbral del dolor. Novedades

de tratamiento en pacientes con dolor. NPunto, IV(5). https://www.npunto.es/revista/35/el-dolor-umbral-del-dolor-novedades-de-tratamiento-en-pacientes-con-dolor

18.

García Romero, J., Jiménez Romero, M., -Fernandez Abasca, Fernández-Abascal

Puente, Sanchez Castillo, F. y Gil fernandez, M. (2022). La medición del dolor:

una puesta al día. Medicina Integral, 39(7), 317-320. https://www.elsevier.es/es-revista- medicina-

integral- 63-articulo-la- medicion-del-dolor-una-13029995

19.

García-Galicia, A., Guzmán-Maya, I., Montiel-Jarquín, Á. J., Parra-Salazar, J.

A., González- López, A. M. y Loría-Castellanos, J. (2021). Validación de una

escala facial de dolor en pacientes geriátricos posquirúrgicos. Cirugía y

cirujanos, 89 (2). https://doi.org/10.24875/CIRU.20000094

20.

Gómez Viana, L., Zepeda Blanco, C., Morán Álvarez, Á. y Cid Manzano, M. (2022).

Manejo de las infecciones de la herida quirúrgica. Recuperado de: http://clinicainfectologica2hnc.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2018/03/Manejo-de-las-infecciones-de-la-herida-quir%C3%BArgica.pdf

21.

González Castañeda, F. (2022). “Discordancia entre diagnóstico histopatológico

intraoperatorio y definitivo de masas anexiales en el hospital central Dr.

Ignacio Morones Prieto [Trabajo académico de titulación, Universidad Autónoma

de Potosí]. Repositorio institucional. http://ninive.uaslp.mx/xmlui/handle/i/7593

22.

Gonzáles-Menocal, O., Armas-Pérez, B. y Ródriguez-Sánchez, E. (2019). Quiste de

ovario torcido: a propósito de nuevos casos. Rev. Arch Med Camagüey, 23(5). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000500661

23.

Gutiérrez Moreno, M., Morales Chaves, R. y Valverde Solano, S. (Abril de 2023).

Generalidades de sepsis del sitio quirúrgico. Revista Médica Sinergia, 8(4). https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/1023

24.

Herdman, T., Kamitsuru, S. y Takáo Lopes, C. (2021). Diagnósticos enfermeros.

Definiciones y Clasificación (1ra. ed.). ELSEVIER.

25.

Hidalgo, L., Gonzales, M. y Salinas, C. (2019). Agentes relacionados a

infección de sitio operatorio en adultos mayores pos operados en el Centro

Médico Naval, 2013 – 2017. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 19(3). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312019000300007

26.

Kaufer-Horwitz, M. y Pérez Hernández, J. F. (04 de Abril de 2022). La obesidad:

aspectos fisiopatológicos y clínicos. Interdisciplina, 10(26), 1-29. https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/80973

27.

León, M., Flores, J. y Zapata, D. (2022). Enfermería en el control el dolor

agudo mediante terapias alternativas [Tesis de título profesional, Universidad

Nacional de Chimborazo ]. Repositorio institucional. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9366

28.

López Delgado, N. (2021). Guía Estilos de vida saludables. Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_19/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Estilos%20de%20vida%20saludable/Gu%C3%ADa%20Estilos%20de%20Vida/Gui%CC%81a%20Estilos%20de%20vida%20saludables.pdf

29.

Maria-Josep Divins (Noviembre de 2023). Analgésicos. ELSEVIER, 29(6), 17-21. https://www.elsevier.es/es-revista-

farmacia-profesional-3-articulo-analgesicos- X0213932415442083

30.

Martínez Garduño, M., García-Ferrer, V., Gómez-Torres, D. y Angeles-Avila, G.

(22 de Mayo de 2022). Cuidado de enfermería para la prevención de infección en.

Revista Salud y Cuidado, 1(3). https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/view/19050

31.

MINSA (2021). Protocolo: Estudio de prevalencia de infecciones

intrahospitalarias. Lima. Recuperado de: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/protocolo_iih.pdf

32.

Miranda-Limachi, K., Rodríguez-Núñez, Y. y Cajachagua-Castro, M. (2019).

Proceso de Atención de Enfermería como instrumento del cuidado, significado

para estudiantes de ultrimo curso. Enfermería universitaria, 16(4). https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.623

33.

Moorhead, S., jhonson, M., Maas, M. L. y Swanson, E. (2018). Clasificación de

Resultados de Enfermeria (NOC) (6ta ed.). Elsevier.

34.

Mora, M. y Valle, R. (2016). Manejo de masas anexiales. Revista Clínica de la

Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 6 (1). https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=63863#:~:text=El%20manejo%20de%20una%20masa,y%20edad%20de%20la%20paciente.

35.

Morocho Ruiz, J. D. y Llallahui Huamani, W. (2022). Educación y obesidad en el

Perú: 2013- 2021 [Tesis de maestría, Universidad del Pacífico]. Repositorio

institucional. https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/3750

36.

Nazar, C., Coloma, R., Ignacio Contreras, J., Molina, I. y Fuentes H., R.

(Diciembre de 2018). Consideraciones perioperatorias en el paciente obeso.

Revista Chilena de Cirigía, 70(6). http://dx.doi.org/10.4067/s0718-40262018000600580

37.

OMS (25 de Enero de 2020). Prevención y control de infecciones durante la

atención sanitaria de casos en los que se sospecha una infección por el nuevo

coronavirus (nCoV). Recuperado de: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51729-prevencion-y-control-de-infecciones-durante-la-atencion-sanitaria-de-casos-en-los-que-se-sospecha-una-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-ncov&category_slug=materiales-cientificos-tecnicos-7992&Itemid=270&lang=es

38.

OMS (09 de junio de 2021). Obesidad y sobrepeso.

https://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/obesity-and-overweight

39.

OMS (05 de Mayo de 2022). Lavarse las manos salva vidas: Tipos y técnicas de

asepsia. Recuperado de: https://www.umanresa.cat/es/comunicacion/blog/lavarse-

las- manos- salva-vidas-tipos-tecnicas-asepsia

40.

Ramirez, J. y Rengifo, L. (2019). Torsión Anexial, Manejo Laparoscópico:

Revisión De 2 Casos. Revista médica, Clínica del country, 10(1).

41.

Reinoso, J., Rojas, M., Cherrez, L., & Guale, L. (2022). Infecciones

asociadas a la atención en salud: un desafío para la salud pública. Revista

Multidisciplinar, 6(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3849

42.

Reyna-Villasmil, E., Torres-Cepeda, D., & Rondon-Tapia, M. (2020).

Hiperreacción luteínica durante el tercer trimestre del embaraz. Reporte de

caso. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 66(1). http://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v66i2239

43.

Rodríguez Nájera, G., Camacho Barquero, F. A., & Umaña Bermúdez, C. A.

(Abril de 2020). Factores de riesgo y prevención de infecciones del sitio

quirúrgico. Revista Médica Sinergia, 5(4).

44.

Rodríguez Fernández, Z., Fernández López, O., Ochoa Maren, G. y Romero García,

L.I. (2017). Algunas consideraciones sobre las infecciones posoperatorias.

Revista Cubana de Cirugía, 56(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932017000200005

45.

Ruiz-Romero, M.V., Guerra-Martín M.D., Alvarez-Tellado, L., Sanchez-Villar E.,

Arroyo Rodríguez A. y Sánchez-Gutierrez, M.C. (21 de junio de 2021). Terapias

no farmacológicas para el dolor crónico no oncológico: percepciones de los

pcientes. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 44 (1). https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/82312/64868

46.

Tiscar Gonzáles, V., Menor Rodríguez, M., Rabadán Sainz, C., Fraile Bravo, M.,

Grupo Life, Styche, T., Valenzuela Ocaña, F.J., Muñoz García, L. (2020).

Eficiencia de un apósito innovador en la cura de heridas: reducción de la

frecuencia de cambio y del coste semanal por paciente. Gerokomos, 31 (1). https://dx.doi.org/10.4321/s1134-

928x2020000400001

47.

Vera Carrasco, O. (2021). Aspectos farmacologicos para el uso racional de

antibioticos. Revista Médica La Paz, 27(2). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582021000200058

48.

Vicente-Herrero, M.T., Delgado-Bueno, S., Bandrés-Moyá, F.,

Ramírez-Iñiguez-de-la-Torre, M.V., & Capdevilla-García, L.. (2018).

Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Revista

de la Sociedad Española del Dolor, 25(4), 228-236. https://dx.doi.org/10.20986/resed.2018.3632/2017

49.

ISWCAP (2020). ¿Qué es una complicación de una herida quirúrgica?. Recuperado

de: https://iswcap.org/wp-content/uploads/2021/09/LA-IDENTIFICACION-Y-

PREVENCION.pdf

50.

Yagui Moscoso, M., Vidal-Anzardo, M., Rojas Mezarina, L. y Sanabria Rojas, H.

(2021). Prevención de infecciones asociadas a la atención de salud:

conocimientos y prácticas en médicos residentes. Anales de la Facultad de

Medicina, 82(2), 1-9. https://doi.org/10.15381/anales.v82i2.19839

51.

Zila-Velasque, J. P., Grados-Espinoza, P., Regalado-Rodríguez, K. M.,

Luna-Córdova, C. J., Calderón, G. S. S., Díaz-Vargas, M., Sifuentes-Rosales, J.

y Diaz-Vélez, C. (2022). Prevalencia y factores del trastorno de conducta

alimentaria en estudiantes de medicina humana del Perú en el contexto de la

pandemia de covid-19: estudio multicéntrico. Revista colombiana de psiquiatría.

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2022.07.005

FINANCIACIÓN

No

existe financiación para el presente trabajo.

CONFLICTO

DE INTERES

Los

autores declaran que no existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN

DE AUTORÍA

Conceptualización:

Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca Villaverde-Saravia, Sofía D.

Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

Investigación:

Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca Villaverde-Saravia, Sofía D.

Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

Metodología:

Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca Villaverde-Saravia, Sofía D.

Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

Administración

del proyecto: Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca

Villaverde-Saravia, Sofía D. Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

Redacción-borrador

original: Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca

Villaverde-Saravia, Sofía D. Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

Redacción-revisión

y edición: Vilma L. Chumpitaz-Saravia, Blanca

Villaverde-Saravia, Sofía D. Vivanco-Hilario, Wilter C. Morales-García.

ANEXOS

Apéndice A: Planes de

cuidado

|

Diagnóstico

enfermero

|

Planeación

|

Ejecución

|

Evaluación

|

|

Dominio:12 Confort

|

Resultados e

Indicadores

|

Puntuación basal

(1-5)

|

Puntuación diana

|

Intervenciones

actividades

|

|

Puntuación final

|

Puntuación de cambio

|

|

Clase 1: Confort

físico

Diagnóstico:

|

Resultado

NOC:

Nivel del dolor

(2102)

|

2

|

Mantener en

|

NIC:

Manejo del dolor agudo

(1410)

|

M

|

T

|

N

|

4

|

+2

|

|

|

Aumentar a: 4

|

|

|

Dolor agudo (00132)

relacionado con

|

Escala: Grave

(1) Ninguno

(5)

|

|

|

Actividades

|

|

|

|

|

|

|

|

agente lesivo

físico asociado a

herida Operatoria evidenciado por expresión

facial,

|

Indicadores:

|

|

|

|

|

|

Dolor referido

|

2

|

|

Realizar valoración

exhaustiva del dolor, que

incluya la

localización

|

|

|

|

5

|

Refiere haber

disminuido el

dolor

|

|

|

Expresión facial del

dolor

|

2

|

|

Identificar la

intensidad del dolor

|

|

|

|

4

|

No expresión facial

de dolor

|

|

|

verbalización de

dolor y valoración de 6/10 en escala de Eva

|

|

|

|

|

|

|

|

Inquietud

|

2

|

|

Preguntar a la

paciente sobre

el nivel del dolor

valorado en escala de Eva

|

|

|

|

4

|

Refiere dolor leve,

tolerable

|

|

|

Tensión muscular

|

2

|

|

Administración de

analgésico de acuerdo a la prescripción medica

|

|

|

|

4

|

Analgésico

parcialmente efectivo para el

dolor

|

|

|

|

|

|

|

Administrar

intervenciones

no farmacológicas

según las preferencias del paciente.

|

|

|

|

|

Posición antiálgica

|

|

|

Diagnostico enfermero

|

Planeación

|

Ejecución

|

Evaluación

|

|

Dominio:11

|

Resultados e

|

Puntuación

|

Puntuación

|

Intervenciones

|

|

Puntuación

|

Puntuación de

|

|

Seguridad y

|

Indicadores

|

basal (1-5)

|

diana

|

actividades

|

final

|

cambio

|

|

Protección Clase: 1

(00004)

Riesgo de infección

en la herida quirúrgica como se

|

|

|

|

|

|

|

|

Resultado NOC

Conocimiento control

de infección

(1842)

|

3

|

Mantener en

|

Intervención: NIC

Protección contra las

infecciones (6550)

|

M

|

T

|

N

|

4

|

+1

|

|

Aumentar a: 4

|

|

evidencia por la

obesidad, asociado a procedimiento invasivo y dren

pen rose a bolsa de colostomía.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Escala: Ningún

conocimiento (1)

conocimiento

extenso (5)

|

|

|

Actividades:

|

|

|

|

|

|

|

Indicadores:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Signos y

|

|

|

Observar los

|

|

|

|

|

Tejido de herida

|

|

|

síntomas de

|

2

|

signos y síntomas

|

|

operatoria sin

|

|

|

infección

|

|

de infección

|

4

|

signo de

|

|

|

|

|

sistémica y

|

|

alteración.

|

|

|

|

|

localizada

|

|

|

|

|

Procedimiento

|

|

|

Observar la

|

|

|

|

|

El personal

|

|

|

de control de

infección

|

3

|

vulnerabilidad del

paciente a las

|

4

|

practica las medidas

de

|

|

|

|

|

infecciones

|

|

bioseguridad

|

|

|

Importancia de

|

|

|

Administrar los

|

|

|

|

|

Recibe el

|

|

|

la higiene de

|

3

|

antibióticos

|

|

antibiótico

|

|

|

manos

|

|

indicados:

|

|

profiláctico

|

|

|

|

|

clindamicina y

|

4

|

indicado

|

|

|

|

|

ceftriazona,

|

|

|

|

|

|

|

cumpliendo los

|

|

|

|

|

|

|

cinco correctos

|

|

|

|

Diagnóstico enfermero

|

Planeación

|

Ejecución

|

Evaluación

|

|

Dominio:2 Nutrición

|

Resultados e

Indicadores

|

Puntuación basal

(1-5)

|

Puntuación diana

|

Intervenciones

actividades

|

|

Puntuación final

|

Puntuación de cambio

|

|

Clase: 1

(00232)

Obesidad relacionado con consumo

|

Resultado NOC

Estado

nutricional (1004)

|

2

|

Mantener en

|

Intervención:

NIC Asesoramiento

nutricional (5246)

Actividades

|

M

|

T

|

N

|

3

|

+1

|

|

Aumentar a: 4

|

|

de bebidas azucaradas e

ingesta de alimentos fritos y patrones anormales

de

|

Escala: 1 Desviación grave del rango normal (1) a

Sin desviación del rango normal (5)

|

|

Ayudar a la

identificación de las conductas alimentarias que se desean

cambiar.

|

|

|

|

|

Identifica los

alimentos saludables

|

|

Indicadores:

|

|

|

Establecer metas

ejecutables

a corto, mediano y

largo plazo para el cambio del estado nutricional.

|

|

|

|

|

Establece

cambios de estado nutricional en mediano plazo

|

|

conducta

alimentaria evidenciado por obesidad mórbida con

IMC > 41

kg/m2

|

|

|

|

|

Ingesta de nutrientes

|

2

|

Faciltar la atención

por un profesional de nutrición para la información acerca de la necesidad de

modificación de la dieta por

razones de salud

(pérdida de

peso)

|

|

|

|

3

|

Consume una dieta hiposódica, hipoglucida y

verduras

|

|

|

Ingesta de

|

|

|

Participar con la

paciente la

|

|

|

|

|

Consume tres

|

|

|

alimentos

|

3

|

medición de ingesta y

eliminación de líquidos, lecturas de presión arterial, ganancias y pérdidas

de peso todos los dias.

|

2

|

comidas al dia

|

Apéndice B: Valoración

de Enfermería

![]() *

*![]()