doi: 10.62486/agmu202378

REVSIÓN SISTEMÁTICA

Recognition of the initial status of the Finca la Esperanza experience in the Department of Caquetá

Reconocimiento del estado inicial de la experiencia Finca la Esperanza en el Departamento del Caquetá

Karla Vanesa Parra Cabrera1 *, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista1 *, Verenice Sánchez Castillo1 ![]() *

*

1Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá. Colombia.

Citar como: Parra Cabrera KV, Bohorquez Bautista DF, Sánchez Castillo V. Recognition of the initial status of the Finca la Esperanza experience in the Department of Caquetá. Multidisciplinar (Montevideo). 2023; 1:78. https://doi.org/10.62486/agmu202378

Recibido: 01-07-2023 Revisado: 10-10-2023 Aceptado: 27-12-2023 Publicado: 28-12-2023

Editor: Telmo Raúl

Aveiro-Róbalo ![]()

ABSTRACT

This article focuses on the systematization of experiences, its main purpose was to recognize the initial state and history and the understanding and interpretation of the lived process of the conceived experience. The systematization is an important technique through which it was possible to produce and transfer new knowledge, carry out analysis and reflections on the particularities of a practice, as well as carry out a record on the different processes, which was very necessary to have progress in the future experiences. The research carried out is descriptive, with a qualitative approach and the data is produced from field stays in the Department of Caquetá, using participant observation and interviews. In this way, the use of the Atlas. ti software was also implemented, which facilitated the time of collecting, transcribing and coding the data. By systematizing we link social processes to options and actions to maintain the transformation, which we can frame theoretical practices and a dialectical relationship between farmer and student. The systematization of experiences is concluded as a tool to understand the operation of the productive units, which includes a sustainability evaluation methodology, allows to know the weaknesses of each one of the experiences, in social, ecological, economic terms and facilitates the rethinking. of indicators to be evaluated in order to have concrete results.

Keywords: Systematization; Processes; Qualitative; History; Analysis.

RESUMEN

Este artículo se enfoca en la sistematización de experiencias, tuvo como propósito principal reconocer el estado inicial y la historia y la comprensión e interpretación del proceso vivido de la experiencia concebida. La sistematización una técnica importante mediante el cual se pudo producir y transferir nuevos conocimientos, realizar análisis y reflexiones sobre las particularidades de una práctica, así mismo llevar un registro sobre los distintos procesos, lo que resulto muy necesario para tener un progreso en las futuras experiencias. La investigación realizada es de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo y los datos se produjeron a partir de estancias en campo en el Departamento del Caquetá, empleando observación participante y entrevistas. De esta manera también se implementó el uso del software Atlas.ti lo cual facilito al momento de recoger, transcribir y codificar de los datos. Al sistematizar vinculamos los procesos sociales a opciones y acciones para la transformación, lo cual podemos enmarcar las prácticas teóricas y mantener una relación dialéctica ente agricultor y estudiante. Se concluye la sistematización de experiencias como una herramienta para entender el funcionamiento de las unidades productivas, lo cual abarca una metodología de evaluación de sustentabilidad, permite conocer las debilidades de cada una de las experiencias, en términos sociales, ecológicos, económico y facilita el replanteamiento de indicadores a evaluar con el fin de tener resultados concretos.

Palabras clave: Sistematización; Procesos; Cualitativo; Historia; Análisis.

INTRODUCCIÓN

La falta de acciones que favorecen la armonía entre los instrumentos legales y la realidad del campo con respecto a la actividad agropecuaria, se debe a que no existe una política pública general de desarrollo rural. Según Berdegué (2004), indica la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural con un enfoque territorial (DRET), que impulse a organismos multilaterales de cooperación, obiernos.

Nacionales, instituciones de investigación y profesionales de la ruralidad, en cuanto a reconocer las bondades y fortalezas para mejorar la calidad de vida de las sociedades rurales más pobres.

La agricultura juega un papel importante en la actividad económica siendo una de las fuentes de alimentos, materias primas para la industria, generando empleo y divisas por exportaciones (Vallejo, 2016). Para Trivelli (2005), “El mundo rural es más diverso y complejo que lo agropecuario, sin embargo, lo agrario sigue siendo importante para el centro de actividades sociales y económicas.

La sistematización de experiencias agroecológicas está orientado hacia un enfoque sistémico, ya que permite entender como funcionan los agroecosistemas y detectar cuales son los puntos críticos para solucionar, de acuerdo a los objetivos de los productores (Sarandon, 2020). En esta Unidad productiva agroecológica se combinan los saberes del agricultor y los conocimientos que provienen del ámbito científico para el diseño de agroecosistemas que permita visualizar un paradigma funcional en el territorio.

La sistematización de la experiencia en el mundo de la agroecología es un proceso fundamental para promover y fortalecer esta disciplina. Permite aprender de las prácticas, identificar desafíos y barreras, y difundir los conocimientos adquiridos para contribuir a la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles, justos y resilientes (FAO, 2021).

La sistematización de experiencias en Colombia es incorporada a través de procesos de planificación local y regional para la gestión de los territorios, ya que cada una de ellas posibilita a un mejoramiento efectivo de la calidad de vida y de las condiciones alimentaria de las comunidades, de recuperación de sus ecosistemas, de construcción participativa y democrática del país (Fajardo, 2019).

La sistematización de experiencias agroecológicas en el departamento de Caquetá, es importante analizar las prácticas ecológicas que se han desarrollado en la región, las cuales se basa en la económica y especialmente en las actividades agrícolas, ganaderas y la extracción de los recursos naturales, al igual los proceso participativo que se relaciona con los agricultores, técnicos agrícolas y organizaciones locales, así mismo la colaboración y el intercambio de conocimientos que son fundamentales para enriquecer de la experiencia y promover la agroecología en el departamento de Caquetá (Chaparro, 2015). A nivel local Rodríguez (2014), indica que se han formado grupos de agricultores y organizaciones comunitarias que promueven la agroecología y comparten conocimientos y experiencias, de modo que también se promueve alianzas con instituciones educativas. ONG (2019), demuestra que las localidades y entidades gubernamentales impulsan la agroecología como una alternativa viable y sostenible en los territorios. Es por ello que en el presente articulo tiene como objetivo reconocer el estado inicial de la experiencia, de como ha sido su transición agroecológica, su historia, sus procesos, al tiempo se busca conocer que la impulso a enforcarse por la parte orgánica y de qué manera su familia ha sido participe de esta experiencia. ¿Cuáles son las características y principios en la sistematización de la experiencia de la Finca la esperanza, Departamento del Caquetá?

MÉTODO

Localización

Esta experiencia se encuentra localizada en el del departamento de Caquetá, al sur oeste de la Amazonía Colombiana en las coordenadas 1°02′00″N 73°54′00″O. La entrevista se desarrolló en la Finca Esperanza en la vereda Avenida el Caraño, en el municipio de Florencia Caquetá.

Enfoque

Para lograr dichos objetivos, se empleó instrumentos de tipo cualitativo que permitió una producción de datos profundos acerca de las experiencias agroecológicas. En este caso se realizó entrevistas a profundidad con los diferentes actores autores, donde se conoció acerca de sus inicios e historia, su situación actual, aprendizaje y visión a futuro de su experiencia.

Método

Reconocimiento del estado inicial de la experiencia

Se realizó una entrevista donde se abordó variables de historia, proceso. Esta entrevista fue grabada con previa autorización del entrevistado posteriormente transcrita y procesado en el software del procesamiento de datos cualitativos. La finca la esperanza está localizada en corregimiento del caraño, Municipio de Florencia, Departamento del Caquetá. La investigación se desarrolló desde un enfoque histórico hermenéutico, toda vez que se refiere al estudio de la propia naturaleza que busca darle sentido a un fenómeno o simplemente trata de observar algo y buscarle significado (Martínez, 2006).

La recolección de los datos se hizo con previa consulta del entrevistado. Así mismo, la tradición oral, fue recopilada por una hora de grabación de conversaciones informales y entrevistas sobre como fue su historia e inicios, que lo impulso a enfocarse por lo orgánico, que conoce acerca de la agroecología y como lo integra en sus prácticas agrícolas y pecuarias, esta información fue grabada, transcrita y procesada empleando el Software de procesamiento de datos cualitativos Atlas ti versión 9.0. Finalmente, la producción de los hallazgos, se constituyó a partir, primero de una aproximación exploratoria, luego las categorizaciones inductivas y después las deductivas, que permitieron establecer las coocurrencias entre códigos y realizar las respectivas triangulaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis exploratorio

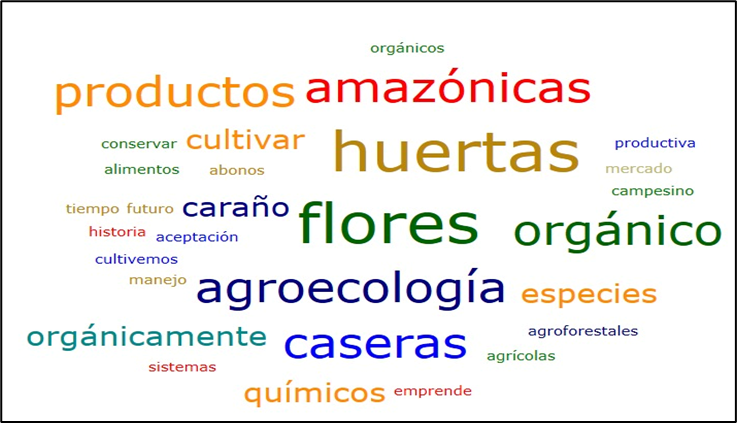

Figura 1. Nube de palabras

En este análisis más profundo por el entrevistado, se identificaron las citas de interés y se obtuvieron 18 códigos siendo sistematización-agroecológica, el código con mayor co-ocurrencias en el diagrama se ha renombrado como EXPER. AGRICOLAS Este código co-ocurrió en 5 momentos, con los otros 18. EXPER. AGRICOLAS, es entendida por el entrevistado, la agricultura es como priorizar los métodos naturales y vivos, en la que se recurre a fertilizantes naturales y técnicas respetuosas con el suelo (López, 2013). Así mismo expreso el resultado de manera exitosa y armónica, respetando el medio ambiente e identificando las lecciones aprendidas y reflexionando, para ellos no solo se busca generar conocimiento si no compartir esos saberes y contribuir a la razón en la agricultura campesina. Finalmente la agricultura ecológica de hoy ha evolucionado hasta convertirse una alternativa en los sistemas para alcanzar un desarrollo productivo de manera orgánica y útil, tanto social, económico a largo plazo, de modo sustentable y propio de la agricultura que respeta los ciclos naturales, aprovechando los recursos locales y promoviendo la equidad, igualdad e integración de nuestros territorios.

Análisis deductivo

Familias prácticas de manejo

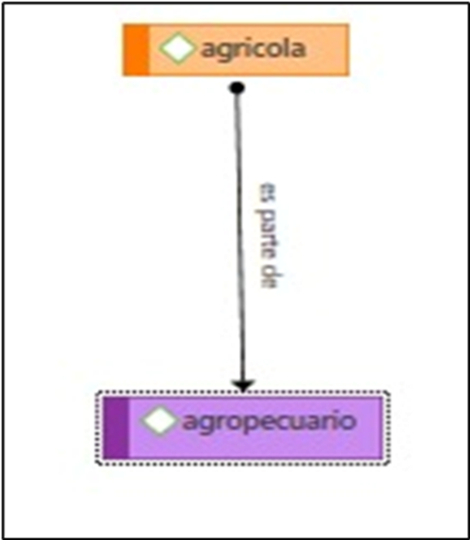

El entrevistado implementa en campo prácticas de manejo en su experiencia en pro con la agroecología, lo cual están orientadas en lo agrícola y agropecuario, de manera que lleva a cabo un sistema de cultivos tradicional, así mismo como la producción avícola; con el fin de tener la oportunidad de autoconsumo y para venta en los mercados campesinos (figura 2).

Figura 2. Prácticas de manejo

De acuerdo a lo anterior, Altieri y Nichols (2000), indican que el enfoque agroecológico y sus respectivas prácticas son la base fundamental para el desarrollo agrícola y un nuevo modelo de desarrollo rural, a través del dialogo de saberes entre los actores de la cadena de valor en la producción agropecuaria. Los sistemas de producción agroecológica son una alternativa sustentable para mejorar la calidad de vida de los productores a una pequeña escala, porque utilizan de manera eficaz los recursos productivos, promueven la actividad social y cultural y desarrollan la capacidad de gestión productiva y económica (Pavón, 2003).

Familia seguridad alimentaria

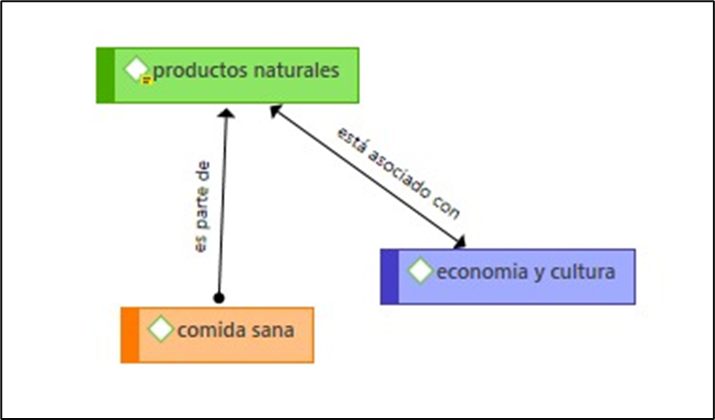

La seguridad alimentaria -SA, es entendida por el entrevistado como la posibilidad de generar productos naturales, donde prima el interés por el acceso a una comida sana, que no sea solo parte de los mercados verdes, sino que se convierta en una alternativa para los productores y consumidores en términos económicos, pero que a su vez el alimento sano, se convierta en un hábito y se haga parte de su cultura (figura 3).

Figura 3. Seguridad alimentaria

En línea con lo planteado por el entrevistado, Sámano. (2013), manifiesta que una de las formas para mejorar la seguridad alimentaria de las familias, es precisamente la producción orgánica lo que beneficia no solo a los humanos sino también a la biodiversidad y a la mitigación y adaptación al cambio climático y es que la producción orgánica es una opción para subsanar muchas de las dificultades de producción, combatir la pobreza y el hambre, la exclusión social, la inflación, el desempleo (Molina, 2002).

Familia Autonomía

La autonomía alimentaria en la experiencia es entendida por el entrevistado, cómo la forma en que se queriere cultivar o producir orgánicamente, ser autosuficiente de lo que estamos consumiendo, es una oportunidad de establecer valor justo para sus productos y que puede generar independencia económica y social, autosostenible y ecológicamente sustentable en la agricultura (figura 4).

Figura 4. Autonomía

En línea con lo planteado por el entrevistado, Altieri (2015), nos expresa crear su propio sistema agrícola de manera orgánica e independiente, y la conservación de los recursos naturales y la reducción de la dependencia de insumos externos. FAO (2018), manifiesta el mejoramiento de la autonomía como una capacidad de adaptación, la agroecología fortalecer a los productores y las comunidades rurales como agentes clave del cambio.

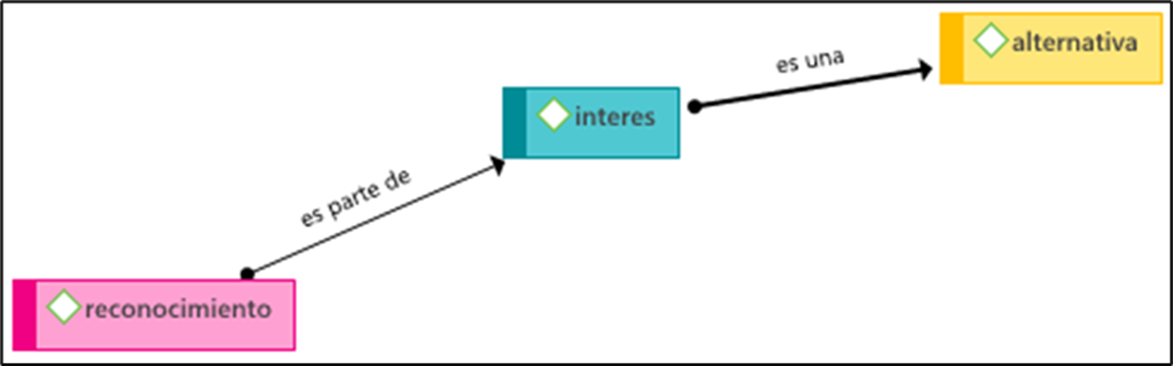

Familia Oportunidad

Lo mencionado por el entrevistado, de acuerdo a la transición de su experiencia, condujo a tener un interés por la agricultura ecológica, de poder implementar alternativas para reducir el consumo de agroquímicos y mejorar sus prácticas de manejo, esto con el fin de promocionar sus productos y tener un valor y reconocimiento en el mercado (figura 5).

Figura 5. Oportunidad

La predominancia de sistemas familiares ha tomado la decisión de adaptarse o reformarse como una opción para crear mecanismos alternativos de producción y de relacionamiento económico en torno a los alimentos (Martínez, 2016). Incluso Cordes (2011), propone lo siguiente de acuerdo a lo anterior: la producción agroecológica o en transición agroecológica, es aquella agricultura alternativa, se suma a los principios solidarios que se inclinan por espacios de comercialización justos enfocados hacia prácticas comerciales, donde el relacionamiento con el alimento va más allá de la concepción de un producto.

Familia alteración

Los químicos en la experiencia son entendidos por el entrevistado, como la agricultura convencional, que contribuye al contacto directo con los productos químicos que están expuestos a mayores riesgos para la salud, lo que puede generar efectos negativos para ser humano y el medio ambiente en que lo rodea (figura 6).

Figura 6. Alteración

Posteriormente, (Rosset, 2010), la agroecología busca reducir la dependencia de los productos e insumos químicos y promover las prácticas agrícolas más sostenibles, como la fertilización orgánica, lo cual es un enfoque holístico y contribuye proteger la salud humana y el medio ambiente al tiempo que promueven la producción de alimentos saludables y sostenibles (Gliessman, 2002).

CONCLUSIONES

La respuesta es importante sobre la sistematización de experiencias agroecológicas, el cual nos ofrece la oportunidad de visibilizar y valorar el conocimiento local y tradicional y mirar más allá del campesino y de las comunidades rurales.

En muchos casos hoy en día, este conocimiento ha sido subestimado o ignorado por los sistemas convencionales debido a la agricultura industrializada, de tal manera permite rescatar y poner el inicios de estos saberes y el reconociendo su importancia y su fortalecimiento para contribuir a sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

Así mismo promover prácticas futuras requiere la participación activa de los actores, un enfoque reflexivo, una metodología adecuada, información y difusión, políticas de apoyo y una perspectiva de aprendizaje continuo y considerando estos aspectos, que se puede lograr dar el conocimiento agroecológico y su historia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Altieri, M. (2015). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. AGRIS, FAO.

2. Altieri, M., y Nichols, C. (2002). Biodiversidad y manejo de plagas en agroecosistemas. (trad. Miguel Altieri). Barcelona: Editorial icaria. Recuperado de https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/BiodiversidadAltieriNicholls.pdf

3. Berdegué, J. (2004). Desarrollo territorial rural. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Debates y Temas Rurales, No. 1. Santiago de Chile.

4. Chaparro, A. (2015). Sostenibilidad de la agricultura campesina. Cómo evaluarla y cómo promoverla (2.a ed.). Bogotá: Ediciones de la U

5. Cordes, R. (2011). La entrevista en profundidad. En Marradi, A; Archenti, N. y Piovani, J. “metodología de las ciencias sociales”. Emecé, Buenos Aires

6. Fajardo, D. (2009). Territorios de la agricultura colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

7. FAO, (2021). Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas.

8. FAO, 2018. Los 10 elementos de la agroecología: Guiando la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Disponible en: https://www.fao.org/agroecology/overview/10-elements/es/ Último acceso: 24/10/22.

9. Gliessman, S. (2002). Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. Costa Rica: Turrialba. Recuperado de /2010/11/agroecologia-procesos-ecolc3b3gicos-en-agricultura-sostenible-stephen-r- gliessman.pdf https://biowit.files.wordpress.com

10. López, D. (2013). Hacia un modelo europeo de extensión rural agroecológica. Praxis participativas para la transición agroecológica. Un estudio de caso en Morata de Tajuña, Madrid (tesis doctoral, Universidad Internacional de Andalucía, Baeza, España). Recuperado de http://hdl.handle.net/10334/1949

11. Martínez, G. (2006). Las agriculturas sustentables y los pasos hacia la soberanía alimen-taria: Una experiencia en Jalisco, México. En M. Cuellar, A. Calle y D. Gallar (eds.), Procesos hacia la soberanía alimentaria. Perspectivas y prácticas desde la agroecología política (pp. 103-125). Barcelona: Icaria editorial s.a.

12. Martínez, L. ( 2016). Ruta metodológica para la construcción de alterna-tivas económico-productivas de impacto local y regional. Cali: Pontificia Univer-sidad Javeriana. Recuperado de http://desarrollo-alternativo.org/wp-content/uploads/2018/04/MetodologiaDT.pdf

13. Molina, L. (2002) Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development 29 (4):503–15

14. ONG, (2019). Agroecología en América Latina organización no gubernamental Apostamos por una forma de desarrollo que cuide la vida.

15. Pavón, (2003). Agroecología: Principios para la conversión y el rediseño de sistemas agrícolas. Sociedad científica latinoamericana de agroecología (SOCLA).

16. Rodríguez, W. (2014). Organización de pequeños agricultores gestiona su innovación. En: Iniciativas empresariales en el área rural. leisa. Revista de Agroecología,25(2), 22-25. Recuperado de http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol25n2.pdf

17. Rosset, P.(2010), Serie ICAS* sobre Cambios Agrarios y Estudios del Campesinado http://celia.agroeco.org/wp-content/uploads/2018/12/Rosset-y-Altieri-texto-completo-sin-portada-1.pdf

18. Sámano. S. (2013). Promsis. Una Propuesta Metodológica Para El Análisis De Agroecosistemas Y La Sistematización De Experiencias. VIII. Congreso Latinoamericano de Agroecología. Montevideo. Uruguay.

19. Sarandón, S. (2002). Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. La Plata: Ediciones Científicas Americanas.

20. Trivelli, C. (2005). Estrategias y políticas de desarrollo rural. Revista Economía y Sociedad, (57). Recuperado de http://old.cies.org.pe/files/ES/bol%2057/01-trivelli.pdf

21. Vallejo, Z. (2016). Agricultura y desarrollo rural en Colombia.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Análisis formal: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Adquisición de fondos: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Investigación: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Metodología: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Administración del proyecto: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Recursos: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Software: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Supervisión: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Validación: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Visualización: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – borrador original: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – revisión y edición: Karla Vanesa Parra Cabrera, Daniela Fernanda Bohorquez Bautista, Verenice Sánchez Castillo.